研究室紹介

細胞高次機能科学分野

形態,極性,接着、分化といった多くの細胞機能が,複雑なシグナル伝達ネットワーク制御のもとで

受容体を含む膜タンパク質系やシグナル伝達系、細胞骨格系,細胞内小胞輸送系の働きによって支えられています。

細胞やその集合体としての組織の挙動を理解するためには,個々の分子機能の理解に加え

それらがシステムとしてどのように動的に変化し、維持されているかという視点が重要です。

本分野では,これらの問題について、植物,モデル生物,動物を題材にして

分子遺伝学,細胞生物学,生理学及び生化学的視点から統合的に学びます。

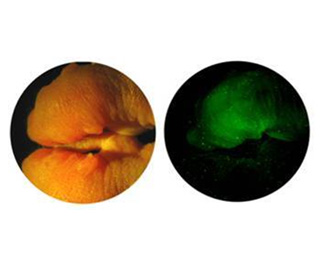

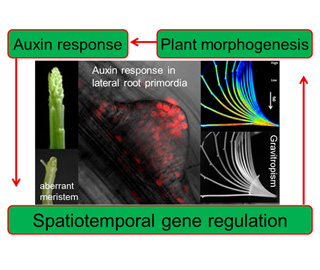

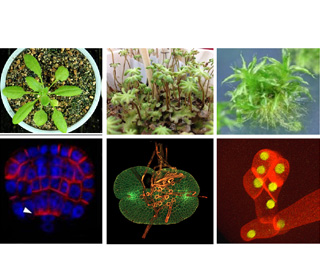

植物は静物といわれるように動かない生き物の代表と考えられていますが,それは私達の時間感覚では感じられないだけで、記録映像を早回しで見てみると、非常にダイナミックに動いたり,芽や花など新しい器官を次々と作り出していきます。このような形作りは形態形成と呼ばれ,植物ホルモンであるオーキシンが中心的な役割を担っています。当研究室ではシロイヌナズナの突然変異体や形質転換植物を使って,オーキシン応答性遺伝子の発現メカニズムを明らかにしています。

|

綿引雅昭 准教授 |

| 研究キーワード | オーキシン,フィードバック制御,遺伝子発現,分子生物学,植物生理学,遺伝学,植物,アラビドプシス,ニンジン,ジャガイモ |

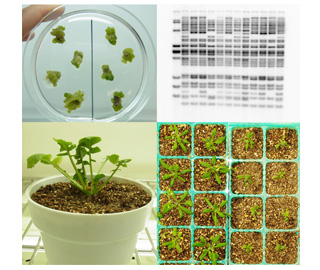

植物は、私たち動物にとってうらやましい特徴をたくさん持っています。たった1つの細胞から光と水さえあれば完全な個体を再生しますし、幹細胞はあたかも無限に増殖を続けます。また夏から冬への大きな環境変動にも不動にして生き抜きます。さんさんと太陽を浴びて光合成をする一方で、大量の紫外線を浴びてもガンで死ぬことはありません。このような植物の特徴を解明することができたら、人類が現在直面しているさまざまな社会問題の解決に大いに役立つはずです。私たちの目標の一つは、悪環境にも負けず、すくすく育つ植物の創出に挑戦することであり、そのために長い進化の過程で獲得してきた植物の英知をひも解き、その発生や成長と環境適応のしくみを解明することです。したがって分子生物学、生理学、情報科学などさまざまな角度から総合的に研究を進め、植物や植物細胞に秘められた能力を少しでも多く発見し、そのしくみを明らかにしたいと考えています。

|

藤田知道教授 |

| 研究キーワード | 分子細胞生物学、コケ植物、細胞増殖・分化、環境応答、植物ホルモン進化、細胞極性、不等分裂、細胞周期、細胞間コミュニケーション、宇宙環境利用科学、スペース・モス、オーキシン極性輸送、イメージング、体軸形成、細胞壁、浸透圧、バイオメカニクス(生体力学)、マイクロ・ナノ流体デバイス技術、テラフォーミング |

植物の発生の諸過程は、基本的には遺伝的プログラムに支配されます。しかし、同時に、光、重力、水等の環境因子によっても大きく影響を受けます。こうした植物独自の発生・成長様式は、植物ホルモンであるオーキシンの極性輸送によって支えられています。オーキシンの極性輸送は、オーキシン排出担体PINの細胞における極性局在によって規定されますが、このPINの局在は、小胞輸送や細胞骨格、生体膜環境の制御など、様々な細胞生物学的イベントの制御下にあります。また、光・重力、土壌環境などの環境シグナルによっても制御されます。精緻に制御された分子システムを成しており、未だ多くの謎が残されています。わたしたちは、ライブイメージングをはじめとした様々な分子生物学的手法を用いて、PINの極性局在メカニズムを明らかにします。また、多様な植物種(種子植物から藻類まで)を用い、数理・理論生物学的手法も組み合わせることで、上述の分子システムの進化と、形態の進化・多様化の間にある関係についても探求します。

|

楢本悟史准教授 |

| 研究キーワード | 形態形成、オーキシン極性輸送、体軸、細胞極性、膜ドメイン、細胞骨格、膜交通、環境応答、ストレス、進化、多様性、光応答、重力応答、ライブイメージング |

環境応答統御科学分野

生物は、厳しい環境の変化に対して細胞・組織・器官内の環境を変化させ、最終的には生物の形さえもが変化します。

本分野では、このような生物の内外環境応答機能を個体統合システムとして捉え

光合成・物質生産に関わるエネルギー・物質変換機能分子の解明と

その制御から翻訳調節や代謝調節に関与するRNA分子機能を含めた転写後調節機能に至るまで

ゲノム科学を基盤とする研究手法と研究で得られた知見を中心に学習します。

また、さまざまな環境シグナル情報統御機構の具体例を示し、染色体構造変化・遺伝子発現制御を介して

細胞分裂・分化、発生を調節し、新たな環境に適応した器官・個体を再構築する過程についても学習します。

生物の基本的な遺伝情報はDNAに集約されていると考えられてきた。しかしながら近年、DNAの一次配列だけではなく、RNAやエピジェネティックな修飾が生命活動に重要な働きを担っていることが明らかになってきた。我々の研究室では、植物を用いてnon-coding RNAやエピジェネティックな制御因子の研究を行っている。また、これらの因子が環境適応にどのように寄与しているのか研究している。本研究室の目標の一つは、新しい遺伝子制御因子の同定である。もう一つの目標は、新しい制御因子を利用した有用植物の作出である。

|

伊藤秀臣准教授 |

| 研究キーワード | 環境適応、トランスポゾン、植物分子遺伝学、エピジェネティクス、植物育種学、環境ストレス、進化 |

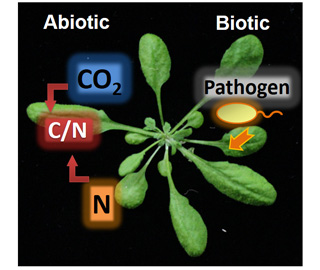

植物の持つ優れた環境適応の仕組みを分子レベルで解明することを目指した研究を行っています。環境ストレスの中でも,特に植物の成長・生産性への影響が大きい「栄養ストレス」および「病原体ストレス」への適応戦略に注目し,それらを制御する分子メカニズムの解明を目指しています。植物体を用いた生理学的解析に加えて,植物の環境適応能力を支える細胞内シグナル伝達系で働くタンパク質機能(翻訳後修飾, 相互作用ネットワーク,細胞内局在性等)を多角的な手法で解析しています。

|

佐藤長緒准教授 |  |

高木純平助教 |

| 研究キーワード | 環境適応、分子生物学、植物科学、ユビキチン-プロテアソーム システム、代謝制御、植物免疫、プロテオーム、生物および非生物ストレス、オルガネラ機能、ライブセルイメージング |

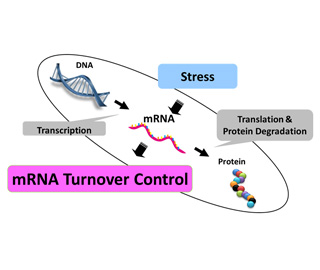

セントラルドグマの中で単にDNAからの遺伝情報を仲介しているだけと考えられてきたRNAですが,近年の様々な研究の成果により,遺伝子発現制御における重要な役割があることがわかってきました。本研究室では,RNAの関わる遺伝子発現制御が植物のもつ独特の生理現象にどのように関わっているのかを解明することを目指した研究を展開していきます。

|

千葉由佳子教授 |

| 研究キーワード | ストレス応答,遺伝子発現制御,mRNA分解,高等植物,シロイヌナズナ,分子生物学 |

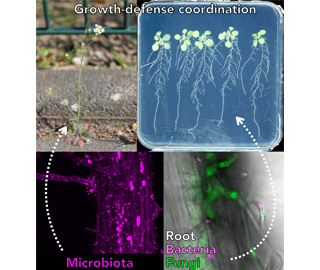

自然環境にいる植物は多種多様な植物に晒されています。私たちの健康が腸内細菌叢に左右されるように、植物の生育も植物組織に定着する微生物叢(マイクロバイオータ)に大きく影響されます。私たちの研究室では、植物と複雑な微生物コミュニティの分子的な会話に着目して、それが植物の防御と生長の制御システムにどのように干渉するのか、その分子機構を明らかにすることを目指しています。微生物との相互作用を知り、その進化の過程を探ることで、複雑な生態系における植物の真の生き様を知る。それが私たちの研究の究極の目標です。

|

中野亮平教授 |  |

島﨑智久助教 |

| 研究キーワード | 植物・微生物・植物マイクロバイオータ(微生物叢)・植物免疫・発生・細胞内・細胞間シグナリング,植物微生物相互作用・植物病理学,生化学・分子遺伝学・細胞生物学・分子生態学・バイオインフォマティクス |

行動制御科学分野

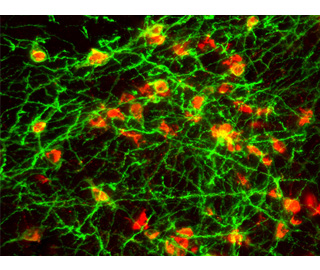

感覚統合、運動発現、学習・記憶・動機づけなどを含む

動物行動の制御にかかわる神経系の働きは、個体レベルの行動と密接に連関します。

ニューロンや神経回路網の働きは、特に統合レベルでの解析が必要であり、解析には行動と関連づけながら進めなくてはなりません。

本分野では最新の分子生物学、生物物理学、神経内分泌学、神経システム生理学手法を用いた実験解析結果を体系的に学ぶとともに

解析結果に基づく神経系機能のシミュレーションによる再構成過程と、その生命科学研究における意義についても学習します。

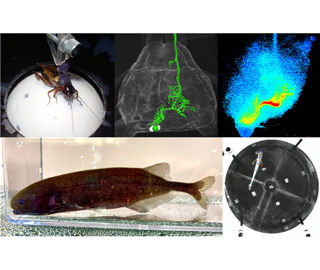

動物は環境から感覚刺激を受容すると、脳・神経系を介して外界を把握し,それに基づいてどのように行動するかを決定し,運動を企画・実行します。私たちは、行動解析、電気生理学、光学イメージング、機械学習などのアプローチを組み合わせて、コオロギの気流誘導性逃避行動をモデルとして、その神経基盤の解明に取り組んでいます。我々の最終目標は、特定の行動における刺激の受容から中枢での情報処理,意思決定,運動制御にいたる神経回路全体と計算処理過程の完全記述を目指しています。また新たに、電気魚と呼ばれる電気器官と電気感覚器をもつサカナを材料として、電気信号を使ったコミュニケーションにおける感覚情報処理・行動制御の神経機構、さらに電気感覚の進化についての研究をはじめました。

|

小川宏人教授 |  |

福富又三郎助教 |

| 研究キーワード | 昆虫,行動,脳,神経系,ニューロン,神経回路,電気生理学,イメージング,神経科学,神経行動学,電気魚,電気コミュニケーション,電気感覚 |

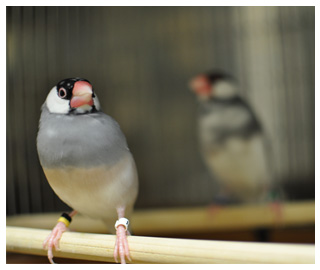

動物行動の多様性に挑むには,メカニズムと機能の双方からの視点が必要ですが,特に当研究室では機能の側面に軸をおき,行動生態学的アプローチから鳴禽類を対象に研究をしています.社会行動(求愛,親子関係),発達,生活史,歌学習などに焦点をあて,社会的知能の進化をかんがえています.

|

相馬雅代教授 |

| 研究キーワード | 鳴禽類,社会行動,発達,学習,求愛,認知,動物行動学,行動生態学 |

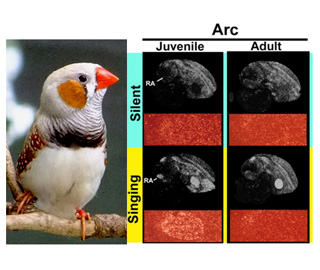

動物が生成する行動は、「遺伝」と「環境」の両方の要因の影響を受け、発達・獲得される。この遺伝と環境が具体的にどのようなタイミングでいかに脳内の遺伝子発現に影響を与えるのか?また発達過程の個体の行動そのものが脳内分子基盤にどのようにフィードバックされるのか?音声発声学習とその学習臨界期研究の動物モデルである鳴禽類ソングバードを用いて研究を進めている。

|

和多和宏教授 |  |

田路 矩之助教 |

| 研究キーワード | 動物行動、遺伝子発現、学習・記憶、個体差、ソングバード、コミュニケーション、エピジェネティクス |

脳はどのように外界の環境を認識して、それに適した行動を表出するのでしょうか? 私たちの研究室では、ショウジョウバエを用いて、匂いの情報が処理される機構や、その処理が個体の気分や体調によって調節される機構を研究しています。また、ショウジョウバエの幼虫が、過去の経験などから次の行動を決定するメカニズムや、その決定がドーパミンによってどのように調節されているか調べています。さらには、昆虫(とくに害虫)の五感の情報処理能力を解き明かすことで、環境低負荷型の害虫防除法やセンサー開発に役立てることも目指しています。また、最近、軟体動物であるヒメイカを使って、関節や骨格のない肉体の運動制御や脳の感覚情報処理機構の研究を開始しました。いずれも個々の神経の構造から機能まで明らかにするために、遺伝学、解剖学、行動学、生理学の実験手法を組み合わせて研究を行っています。

|

田中暢明准教授 |  |

西野浩史助教 |

|

Michael Schleyer助教 |

| 研究キーワード | ショウジョウバエ 頭足類 ヒメイカ ゴキブリ 感覚情報処理 意思決定 遺伝学 神経生理学 神経解剖学 行動学 光遺伝学 |

ヒトの利き手に代表される「右利き」と「左利き」は、実はさまざまな動物でみられる現象です。利きがあることで、運動能力を最大限発揮することができ、生存上有利となると考えられています。しかし、右利きと左利きの脳神経系の違いや、利きの発達過程、どのような遺伝子や分子に調節されるか、進化的にいつ成立したかなど、いまだに本質的な謎が残されています。わたしは利きが顕著なことで知られるアフリカの鱗食性シクリッドを用いて、右利きと左利きを司るメカニズムとその機能について研究を行っています。

|

竹内勇一准教授 |

| 研究キーワード | 左右性、種内多型、学習、可塑性、神経回路、行動の発達、進化、遺伝子発現 |

生殖発生科学分野

生殖細胞がどのような制御のもとで形成され

受精後、いかに新たな個体を作り出すかを解明することは、生命科学に課せられた基本命題の一つです。

その応用は、人工受精、避妊、有用生物種の作出など、我々の生活に深く関係する種々の生殖操作に直結します。

生殖発生生物科学は、生命の連続性と多様性を保証する仕組みの探求という純粋科学的側面と

生殖・発生を人為的にコントロールする技術の開発という応用科学的側面を持ち

クローン動物や再生医療に代表されるように、社会的関心も高い学問分野です。

本分野では、生殖細胞の形成と成熟の基本機構、発生における細胞分裂と細胞分化の制御機構を学習します。

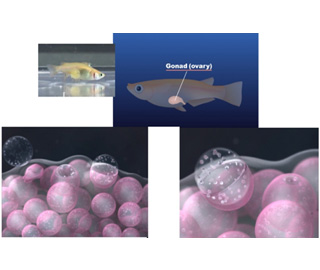

卵巣は、次世代へと卵を提供するという重要な役割を担っています。当研究室では、卵巣の機能に関連する未解明の問題に取り組んでおり、マウスやメダカ、ゼブラフィシュを用いて、卵(子)形成や排卵、排卵後組織修復機構の仕組みについて解析を行っています。

|

荻原克益准教授 |

| 研究キーワード | 卵巣、卵(子)形成、卵胞選択、排卵、組織修復 |

ステロイドホルモンは脊椎動物における生体内の生理的な応答を調節することによって恒常性維持に寄与しています。そのステロイドホルモンはリガンドによって活性化する転写因子である核内受容体と結合する事で生理機能を発揮します。私たちの研究グループは核内受容体の分子進化と機能進化について多くの生物種を用いて調べています。さらに、温度によって性が決まる爬虫類の性決定・分化機構の解析、医薬品を含む内分泌かく乱化学物質の生物影響についても解析を進めています。

|

勝義直教授 |

| 研究キーワード | 内分泌学、ステロイドホルモン、核内受容体、性決定・性分化、内分泌かく乱物質 |

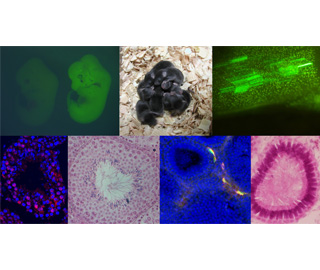

生物のオスとメスはどのように決まるのか?当研究室では、哺乳類や鳥類の性決定メカニズム、クロマチン制御、性染色体の進化を、遺伝子、タンパク質、ホルモン、染色体レベルで研究しています。哺乳類でありながらY染色体をもたない、世界的にも極めてめずらしいトゲネズミ属を用いて、新しい性決定遺伝子メカニズムの解明やY染色体消失の進化的意義の理解を目指しています。また、ニワトリやエミューなどの鳥類を用いて、卵巣決定や精巣決定における鳥類独自のメカニズムの発見を目指しています。

|

黒岩麻里教授 |  |

吉田郁也助教 |

| 研究キーワード | 性決定、ヘテロクロマチン、EC細胞、受精、遺伝子、Y染色体、鳥類、哺乳類、生殖発生学、分子生物学 |

水島研究室

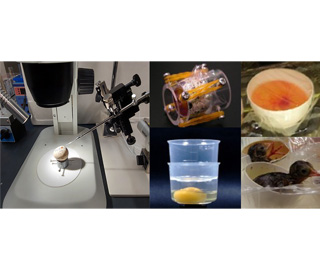

生物の一生は受精から始まり、鳥類の場合、受精直後に生殖細胞の原型が誕生します。鳥類の受精は複数の精子が卵内に連続的に侵入する多精受精を示しますが、雌性核との融合には選ばれし1個の精子核のみが関与します。しかし、その他の余剰精子が卵内で生み出す卵細胞内シグナリングは生殖細胞の原型の誕生に一役買っていることが分かってきました。私たちの研究グループはその細胞内シグナリングを解き明かす研究を進めています。また初期生殖細胞に及ぼす内分泌かく乱化学物質の影響についても解析しています。

|

水島秀成准教授 |

| 研究キーワード | 鳥類、初期発生、受精、分子生物学、始原生殖細胞 |

高等生物においてゲノムの大部分は遺伝子ではない領域で、多くの場合このような領域は遺伝子の発現を調節する機能を持っており、タンパク質に翻訳されない非コードRNAとして転写される領域も多いです。私たちの研究室では生殖におけるゲノム機能の解明を目指して研究を行っており、現在は、精巣の多機能性ゲノム、精巣・卵巣の長鎖非コードRNA、卵形成制御機構の進化などについて解析しています。

|

木村敦教授 |  |

藤森千加助教 |

| 研究キーワード | 分子生物学、生殖生物学、内分泌、進化、遺伝子発現調節、エピジェネティクス、長鎖非コードRNA、多機能性ゲノム、精子形成、卵巣 |

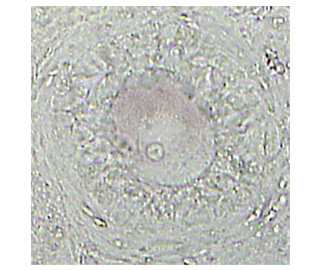

私たちの体は受精した一つの卵から始まり、形態形成を繰り返す事で形作られる。この体づくりの仕組みは受精前の卵母細胞にすでに準備されていて、精子と受精する事で一連の反応が開始される。本研究室では小型熱帯魚のゼブラフィッシュと哺乳類のマウスを用い、卵母細胞に構築された生命の始まりと発生を進行させる仕組みの解明を目指している。具体的には、卵母細胞に蓄積された母性因子の役割を解明すること、さらにその制御・作用機構を明らかにすることである。

|

小谷友也准教授 |

| 研究キーワード | 脊椎動物、卵母細胞、卵、初期発生、母性因子、細胞生物学、分子生物学、分子遺伝学 |

動物生体機能研究室

ゲノムプロジェクトの遂行と次世代シークエンサーの利用により、生物科学の研究方法が多いに変化している。ヒトを含む哺乳動物の遺伝子数はたかだか2万強であることが明らかにされたものの、遺伝子機能についての解析はこれからの課題である。われわれは、種々の遺伝子改変マウスやラットを作出して、ヒト疾患に関与する遺伝子の機能を検討しています。

|

北田一博准教授 |

| 研究キーワード | 疾患モデル、遺伝子改変、ラット、マウス |